Vida de los Santos

nuestros modelos y patrones

Ramillete espiritual:

El 10 de enero

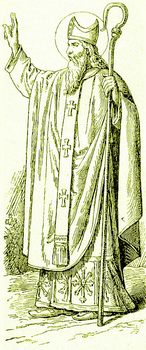

San Guillermo

de Bourges

Obispo

(† 1209)

San Guillermo, de los antiguos Condes de Nevers, nació a mediados del siglo XII. Fue cuidadosamente criado en temor de Dios. El Señor le había dado todas las disposiciones de la naturaleza y de la gracia necesarias para cumplir los grandes propósitos que tenía para él; así que progresó rápidamente y adquirió conocimiento en poco tiempo superando su edad y un creciente tesoro de santidad.

El mundo le sonreía, con su gloria y sus placeres; renunció a todo, incluso se apartó de los honores eclesiásticos que parecían perseguirle, y se hundió en la soledad de un monasterio. No contento con haber dejado el mundo, perdió la memoria de él hasta que fue recordado, y vivió en la presencia continua de Dios; su modestia, su devoción, su regularidad, revivieron el fervor de sus hermanos; bastaba con mirarlo en el coro o en el altar para que se encendiera el santo deseo de seguir sus pasos. Sobre todo, tenía un gran amor por el Santísimo Sacramento, cerca del cual encontró sus delicias, y sus lágrimas no cesaban durante el santo sacrificio de la Misa.

Fue necesario violentarlo para nombrarlo Abad de su monasterio; sin embargo, pronto tuvo que resignarse a subir más alto y responder a la llamada del Cielo claramente manifestada. Consagrado Arzobispo de Bourges, Guillermo mostró, desde los primeros días, todas las virtudes de los más ilustres Pontífices. Siguió siendo monje en su palacio, un monje por el hábito y más aún por las austeridades.

Consiguió conciliar los ejercicios de su piedad con las inmensas ocupaciones de su cargo; recorrió su diócesis, predicando, instruyendo a los pequeños y a los humildes, administrando los sacramentos, visitando los hospitales, recatando a los cautivos y multiplicando los prodigios. Cuando se le pedía un milagro, solía decir: «Sólo soy un pobre pecador», pero se rendía a las lágrimas de los enfermos y los curaba con su bendición.

De él se han conservado algunas bellas palabras: «Tal pastor, tal oveja», decía a menudo. «Tengo que expiar mis pecados y los de mi pueblo.» Su muerte fue digna de su vida; expiró con el cilicio que siempre llevaba puesto, y acostado en el suelo. En el momento de su muerte, vio claramente a los ángeles batiendo sus alas sobre su cabeza, y entregó su vida extendiendo sus brazos a ellos. Durante su funeral, la multitud vio un globo de fuego flotando en el aire sobre la iglesia.